Si existe un elemento que define la identidad de Lastras de Cuéllar frente a otros pueblos de la comarca, son sus bodegas. En una zona donde este tipo de construcciones escasea, y donde las existentes presentan tipologías muy diferentes, Lastras atesora un conjunto arquitectónico único en la provincia de Segovia, comparable al de localidades con una larga tradición vitivinícola como Vadocondes, Moradillo de Roa, Sotillo de la Ribera, Baltanás o Mucientes, todas ellas enclavadas en el corazón de la Ribera del Duero.

Un viaje en el tiempo

Desde la antigüedad, el vino ha sido uno de los grandes símbolos de la cultura mediterránea. Fenicios, griegos, cartagineses y romanos producían y comerciaban con él, reservando su consumo a las clases más elevadas.

Durante la Reconquista, la producción y el consumo vinícola experimentaron un notable auge. A medida que la paz se consolidaba tras la retirada islámica, comenzaron a aparecer las primeras bodegas y lagares en el interior de las casas o como anexos a ellas, destinados a almacenar vino y alimentos.

En La Lastra, San Esteban y sus alrededores, el cultivo de la vid adquirió una gran relevancia, convirtiéndose en uno de los aprovechamientos agrícolas más importantes de la comarca, solo por detrás del cereal. Todo ello pese a la escasa calidad del terreno, que afectaba al sabor del vino. Como recordaba el historiador Ángel García Sanz ala hablar sobre la economía en el siglo XVIII, “los vinos de la Tierra de Pinares eran reiteradamente denunciados como ácidos y de mal paladar por los habitantes de la ciudad” (1).

Las Ordenanzas de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar regulaban minuciosamente todos los aspectos relacionados con la vid: su cultivo, vigilancia y comercialización. Los viñedos se concentraban en pagos delimitados y la figura de los viñaderos —oficiales concejiles— se encargaba de su cuidado. Además, se prohibía la entrada de vino foráneo hasta que se hubiese consumido la producción local.

Las primeras bodegas de Lastras

La primera referencia documental a un lagar en Lastras de Cuéllar aparece a mediados del siglo XVI, en un documento judicial relativo a una herencia:

“Tenyan y poseyan por bienes suyos unas casas en el lugar de la Lastra con su lagar”

(ARCHV. Registro de Ejecutorias, Caja 1946, 92)

Un siglo más tarde, en los libros sacramentales, se encuentra un nuevo testimonio: Pedro Amapolón, fallecido en 1611, dispone en su testamento que su nieto Gregorio “ponga una vela de media libra de cera delante del Santísimo Sacramento… y pasados los dichos seis años cumplido queda sin carga alguna la casa de la bodega”. También deja “a su nieta Luisa una viña con tal condición que diga dos misas el año que la herede”.

Durante el siglo XVII, el aumento de la producción propició la construcción de edificaciones específicas para la elaboración y almacenamiento del vino. Lastras no fue ajena a este proceso: la producción dejó de ser exclusivamente familiar y surgieron los lagares comunales, edificados ya fuera del casco urbano, en las suaves pendientes del norte del pueblo —entre la actual calle del Pozo y la calle de la Fuente— extendiéndose más tarde hacia el este, en dirección a los Barreros.

Expansión y auge

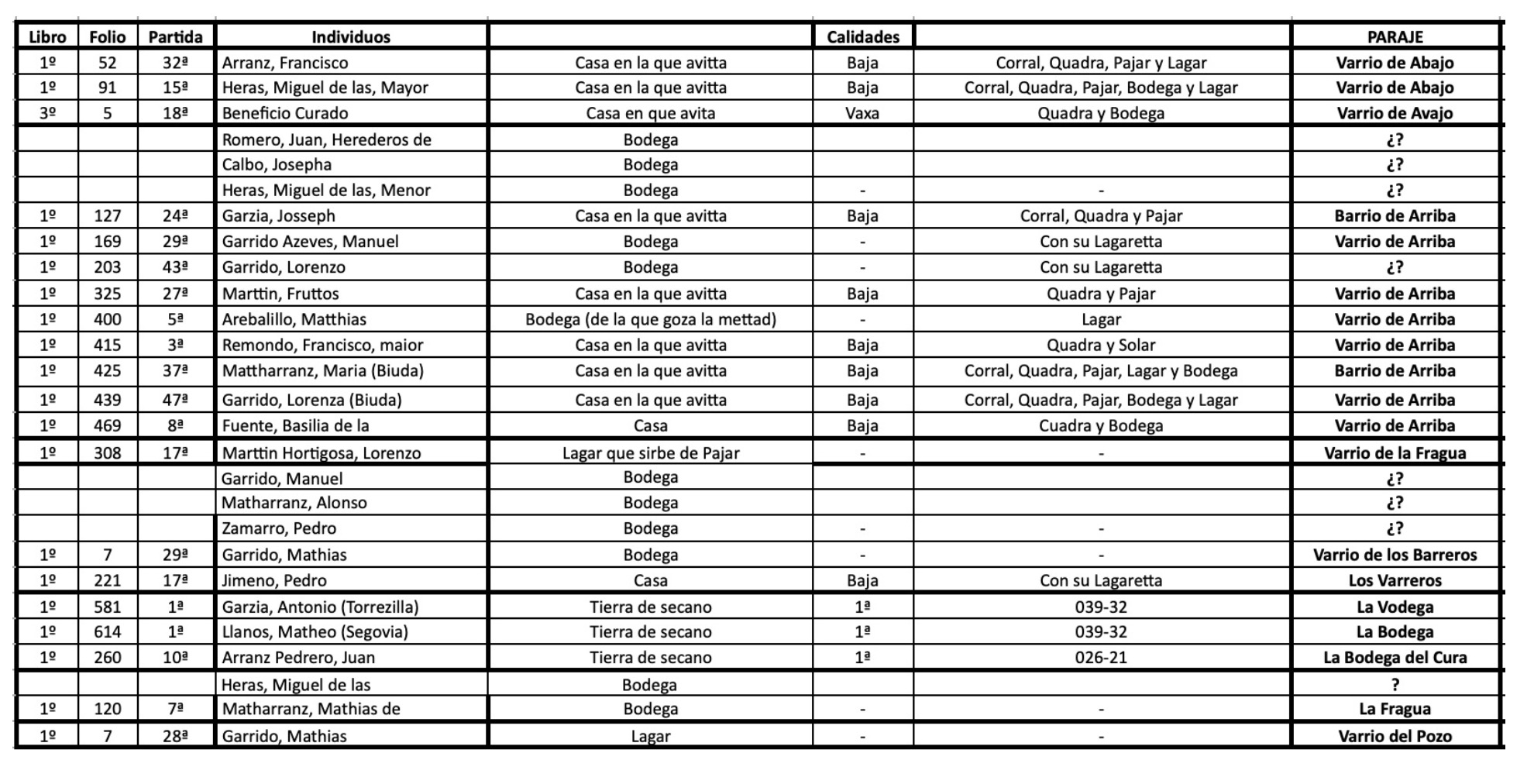

A mediados del siglo XVIII, gracias a las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada, se tiene constancia de al menos quince bodegas y lagares distribuidos en las calles anteriormente citadas y en el “barrio de abajo”, «barrio de arriba» o “los barreros”. El documento también revela que muchas bodegas compartían espacio con cuadras y pajares, lo que muestra su carácter polivalente dentro de la economía rural.

Relación de propietarios de bodegas o lagares en el Catastro de Ensenada

El siglo XIX trajo consigo un nuevo auge vitivinícola. España se benefició temporalmente de la crisis provocada por la filoxera en Francia (2), incrementando su producción para abastecer los mercados europeos. Sin embargo, el insecto acabó llegando a la Península a finales de siglo. Paradójicamente, la provincia de Segovia se mantuvo al margen durante un tiempo, gracias a la protección que ofrecían sus suelos arenosos. No obstante, la filoxera acabaría llegando en la primera década del siglo XX, provocando el desplome definitivo de la producción.

El siglo XX: crecimiento, crisis y transformacion

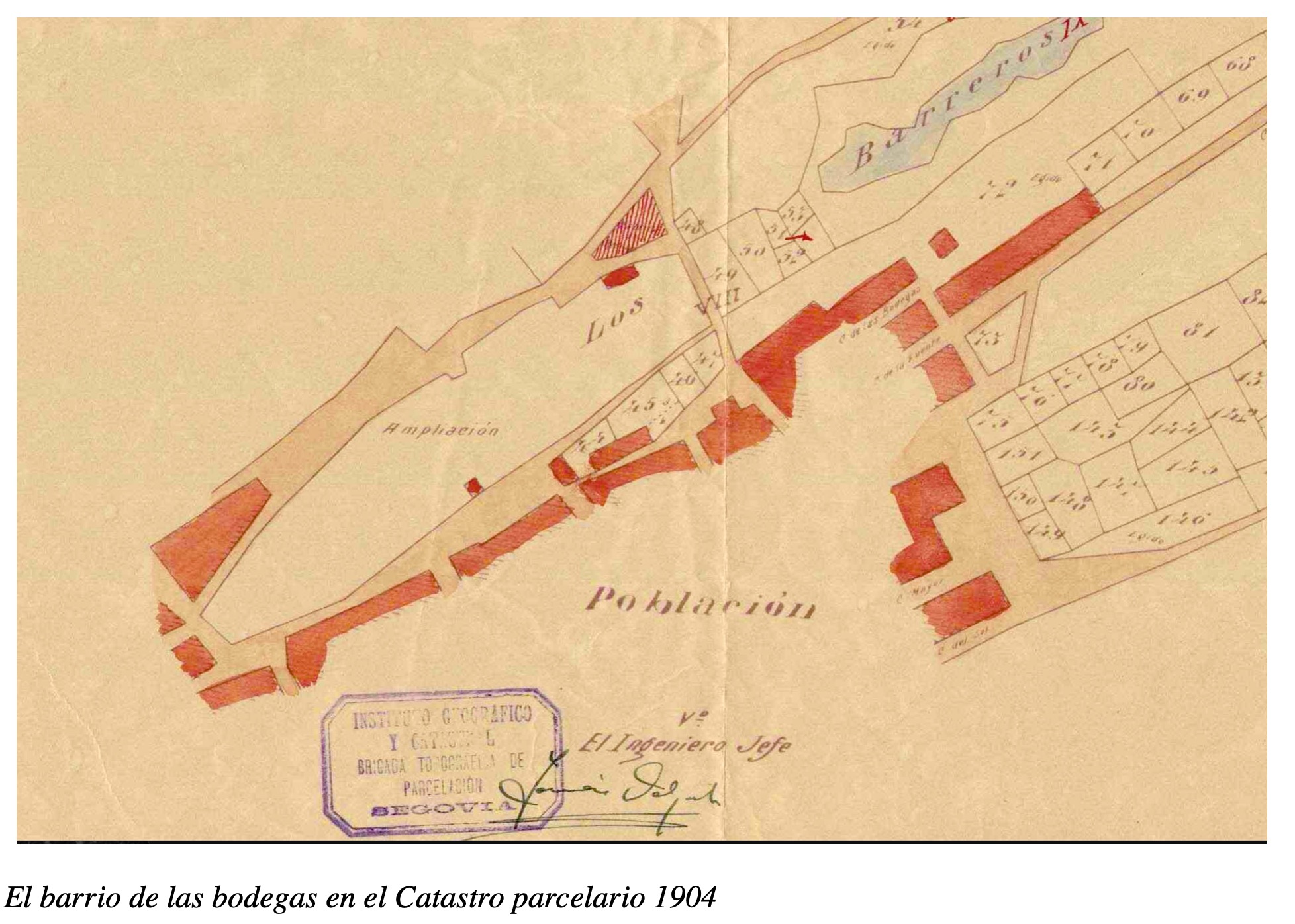

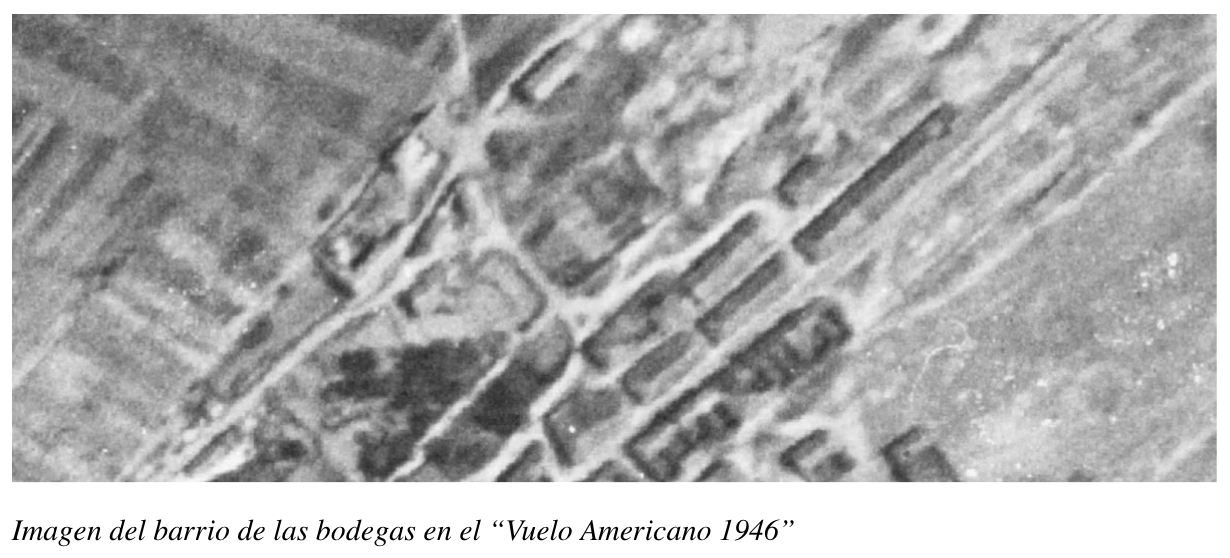

En este contexto de crecimiento y crisis se forja la configuración del actual barrio de las bodegas. Los planos parcelarios de 1904 y las imágenes aéreas de los Vuelos Americanos de 1946 y 1957 permiten seguir su evolución.

El plano de 1904 ya muestra la existencia de la calle de las Bodegas y la calle de la Fuente, límites del núcleo urbano donde se concentraban estas construcciones. La llegada de la filoxera detuvo su expansión durante casi medio siglo, algo visible en las imágenes aéreas de 1946, donde el barrio conserva prácticamente la misma extensión.

Diez años después, apenas media docena de nuevas bodegas prolongan el barrio hacia el este. El descenso de la población, la emigración y la desaparición de los viñedos paralizaron la actividad. Muchas bodegas fueron abandonadas o cayeron en ruina, aunque el número total aumentó por las divisiones hereditarias.

Con la llegada del siglo XXI surgieron las llamadas “bodegas nuevas”, una reinterpretación contemporánea de la tradición donde vivienda y bodega vuelven a coexistir quinientos años después.

Arquitectura popular al servicio del vino

El barrio de bodegas de Lastras de Cuéllar presenta una tipología singular, distinta de la de otros pueblos de la Ribera del Duero, donde las bodegas se agrupan en colinas dejando tan solo ver la entrada a la galería que desciende hasta la bodega y las chimeneas de ventilación. En Lastras encontramos unas ciento setenta bodegas, con una veintena de lagares, principalmente en el barrio de las bodegas. En su mayoría son construcciones adosadas, orientadas al norte, de planta rectangular, muros de mampostería y barro, y cubiertas de madera recubiertas con barro y teja curva colocada “a torta y lomo”, siguiendo la tradición segoviana.

Estas edificaciones suelen contar con dos niveles:

- La planta superior, donde a veces se sitúa el lagar y, casi siempre, una chimenea con un merendero o espacio de reunión. Durante años también sirvió en muchas ocaciones como almacén de patatas y otros productos agrícolas.

- La planta inferior o sotarrizo, excavada en la roca, su principal misión es la conservación del vino en cubas, gracias a unas condiciones naturales de temperatura y humedad ideales. Consiste en un espacio excavado en en el suelo, generalmente de piedra o arcilla, material este ultimo imprescindible para proteger al vino del agua y de la humedad. En algunas bodegas, tras bajar los primeros escalones que nos conduce a su parte inferior encontramos un pequeño hueco a media altura de la pared que se utilizaba para dejar el jarro o el porrón y las velas para alumbrar la bodega. Así mismo existe otro hueco que permite la ventilación.

El Lagar de viga

El lagar de viga es una de las herramientas más antiguas y emblemáticas utilizadas para elaborar vino de forma tradicional. Su funcionamiento se basa en una gran viga de madera que, mediante un sistema de contrapesos, ejerce presión sobre las uvas ya pisadas para extraer el mosto. Este líquido, que será la base del vino, se recoge a través de un canal y se lleva a las cubas o tinajas para su fermentación.

El proceso, aunque sencillo, requiere paciencia y precisión. Gracias a la presión lenta y uniforme de la viga, se consigue aprovechar al máximo el jugo de las uvas sin dañar su calidad..

El lagar de viga está formado por varios elementos que trabajan en conjunto para extraer el mosto de las uvas. Cada parte tiene una función específica dentro del proceso de prensado:

-

La viga: es la pieza principal, una gran viga de madera (generalmente de roble o encina) que actúa como palanca. Su movimiento permite ejercer la presión necesaria sobre la masa de uva.

-

El husillo o tornillo: es una barra vertical de madera o hierro que atraviesa la viga y permite bajarla o subirla. Al girarlo, se regula la presión que la viga ejerce sobre las uvas.

-

La piedra de viga o pesa: se encuentra en el extremo opuesto al husillo. Su peso sirve como contrapeso y ayuda a mantener la presión constante durante el prensado.

-

El poyo o pila: es la zona donde se colocan las uvas ya pisadas o estrujadas. Suele estar construido en piedra y tiene una ligera inclinación para facilitar la salida del mosto.

-

El canal o reguera: es una pequeña ranura o conducto por donde fluye el mosto desde el poyo hasta las cubas o tinajas.

-

Las cubas o tinajas: son los recipientes donde se recoge el mosto para iniciar el proceso de fermentación y convertirlo en vino.

Recreación de un lagar creada por IA

Todavía hoy podemos encontrar en las bodegas de Lastras prensas, vigas de pino y utensilios que evocan la elaboración artesanal del vino. Una tradición que pervive aun en algunas familias.

Además del barrio de las bodegas, también podemos encontrar hoy en día, ejemplos de aquellas antiguas construcciones excavadas bajo las casas o en las portadas. Modestos espacios que aprovechando la piedra que atraviesa el subsuelo de Lastras fueron excavados y siguen sirviendo a su propósito original, como almacén de comida y bodega.

Símbolo de identidad y motor de dinamización social

No podemos terminar este pequeño trabajo sin hablar del aspecto social de las bodegas. Para ellos recurriremos una vez mas al etnógrafo Lastreño Ignacio Sanz quien a través de su extensa obra nos habla de las vivencias en torno a las bodegas: «En las bodegas de Lastras, con su peculiar tipología, se suele beber y contar en el sotarrizo, al pie de las cubas, un espacio fresco que no llega a frío, un espacio mágico por los momentos felices que propicia. Por eso las cuadrillas se juntan en las bodegas, no tanto para beber, como para entretenerse, es decir, para contar historias, casi siempre chismes, sucedidos, chistes y cuentos; aunque, de cuando en cuando, también se bebe, por supuesto. De ahí que la gente haya desarrollado un cierto arte para contar.»

«En las zonas donde existen bodegas, una de las consecuencias que se derivan del hecho de ser «mozo» al que antes nos refería-mos, es que, el padre, a partir de ese momento, otorga la confianza a su hijo entregándole ,cuando éste lo demande, la llave de la bodega a la que podrá llevar a la cuadrilla de amigos a beber y me-rendar. Es, por tanto, una autorización tácita para utilizar la llave hasta entonces vedada.»

«Y ya que estamos en la bodega, no salgamos de ella. Uno de los mayores honores que puede hacerse a un forastero consiste en invitarle a la bodega. La casa tiene connotaciones más ampulosas y rígidas; es un espacio dominado por la esposa o la madre, que remite por ello al mundo femenino. Sin embargo, la bodega es un espacio dominado por el varón. De ahí que cuando un campesino invita a su bodega, abre parte de su mundo más íntimo. Aunque no lo manifieste. Pero una bodega no se abre al primer pelagatos que pasa por la puerta.» (4)

Presente y futuro

En un contexto marcado por la despoblación y el escaso desarrollo urbano, las bodegas de Lastras viven hoy una segunda juventud. Tras décadas de abandono, se rehabilitan y adquieren nuevo valor como espacios de encuentro, ocio y memoria colectiva. Cada año surgen nuevas bodegas que combinan modernidad y tradición, reafirmando su papel como dinamizador cultural.

Sin embargo, su futuro también pasa por el compromiso institucional. La urbanización y puesta en valor del barrio de las bodegas continúa pendiente desde los años noventa, cuando un proyecto municipal quedó guardado en un cajón (3). Recuperar aquella iniciativa supondría situar a Lastras de Cuéllar en el lugar que merece dentro del mapa histórico y cultural de la arquitectura popular del vino.

Notas

(1) “Desarrollo y crisis del antiguo régimen en Castilla la vieja” , Madrid 1986 pag 25

(2) La filoxera (Daktulosphaira vitifoliae) es un insecto que ataca las raíces y las hojas de la vid, causando la muerte de las plantas.

La plaga llegó a España a finales del siglo XIX y se extendió por la Península, devastando los viñedos de Francia y otras partes de Europa.

(3) En 1991 el ayuntamieto encargo un estudio para la recuperación y mejora de la calidad ambiental de la zona de las bodegas.

(4) El vino en la cultura popular. Brindis del vino. Ignacio Sanz pag. 10

Bibliografia

Lagares y bodegas Pablo García Zaloña

Las Comunidades de Villa y Tierra de Cuéllar a partir de las Ordenanzas de 1546, Emilio Olmo Herguedas

El vino en la cultura popular. Brindis del vino. Ignacio Sanz

Enlaces

La invasión de la filoxera en España. Esther Zapatero Conde. Universidad de Valladolid

https://lagaresybodegas.blogspot.com/

https://www.diariodevalladolid.es/la-posada/180914/175365/arquitectura-vino.html

Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque

La mayor colección de vigas de lagar del mundo. El Adelantado de Segovia

Patrimonio industrial de Segovia. El lagar de Aldehorno

Las bodegas y la elaboración del vino en Lastras de Cuéllar

Agradecimientos

Ignacio Sanz

Miguel Angel Fernández Otaolaurruchi

Felix Martín Galicia

Andrés Martin Cardaba

¿Buscas algo en la web?

Contacto

- info@lastrasdecuellar.net

- Lastras de Cuéllar, Segovia

- Política de privacidad

2006 – 2025 © Diseño y alojamiento Avantys.com